Das Kernforschungszentrum GKSS feiert heute 50-jährigen "Geburtstag"

Die Gründer der GKSS forschten bereits in der Nazi-Zeit an der Atombombe

War der Brand am 12. September 1986 auf dem Gelände der GKSS Folge von Atombomben-Experimenten?

Daß Wissenschaftler auch heute in Deutschland an der Atombombe forschen, wird offiziell geleugnet. Dennoch gibt es eine Vielzahl ernst zu nehmender Hinweise, daß eine solche Forschung seit Beginn der Bundesrepublik bis heute nicht nur geduldet, sondern mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. So wurde bekannt, daß am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) Garching bei München mit atomwaffenfähigem Material hantiert wird.

Die Internationale Atomenergie-Organisation IAEO hatte - noch unter ihrem früheren Vorsitzenden Hans Blix - von der deutschen Bundesregierung gefordert, auf den Einsatz hochangereicherten Urans im Forschungsreaktor Garching 2 zu verzichten. Dieser Forderung schloß sich der heutige Vorsitzende der IAEO, Mohammed al-Baradei, vor wenigen Jahren an. Doch selbst der Protest der USA an die deutsche Bundesregierung, in dem von einem Bruch des Non-Proliferations-Abkommens die Rede ist, blieb wirkungslos. Und wo überall in Deutschlands Forschungszentren an der Atombombe geforscht wird, ist selbst vielen Wissenschaftlern nicht bekannt.

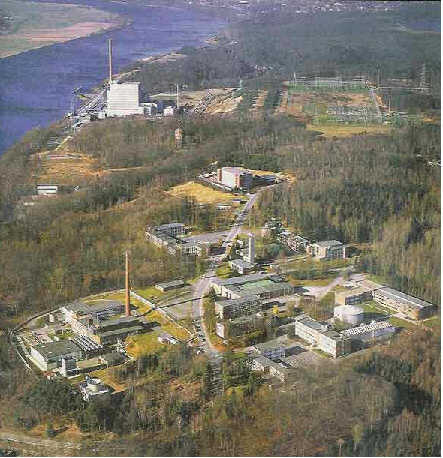

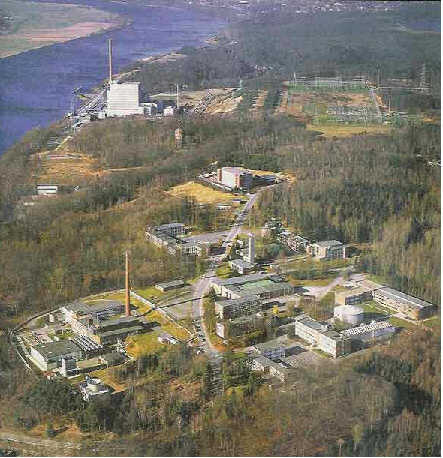

In unmittelbarer Nähe des AKW Krümmel rund 30 Kilometer vor den Toren Hamburgs liegt das Kernforschungszentrum Geesthacht, kurz: GKSS. Heute feiert diese nach eigener Darstellung zivile Forschungseinrichtung mit etlichen Veranstaltungen ihren 50. Geburtstag. Zu einem Festakt in der Hamburger Fischauktionshalle sind laut GKSS "über tausend Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft" geladen. In einer offiziellen "Information zur Geschichte des GKSS-Forschungszentrums" findet sich kein einziges Wort zu Waffen-Forschung oder militärischen Verbindungen. Die Broschüre erweckt den Eindruck, bei der GKSS handele es sich um eine Forschungseinrichtung der Umweltbewegung.

Und gerade in jüngster Zeit hat die Bundesregierung allen Grund, jegliche Atomwaffen-Forschung geheim zu halten. Denn internationale Brisanz erhält dieses Thema durch die Kriegsdrohungen gegen den Iran. Der iranischen Führung wird vorgeworfen, nicht allein am Bau "friedlicher" Atomkraftwerke, sondern auch am Bau einer Atombombe interessiert zu sein. Dabei ist längst nachgewiesen, daß sämtliche Staaten, die in den Besitz des Know-hows zum Bau von Atomkraftwerken gelangten, auch Ambitionen zeigten, in den "Club der Atommächte" aufzurücken.

Nicht zuletzt die USA selbst haben längst in aller Öffentlichkeit eingeräumt, den Atomwaffensperrvertrag mißachtet zu haben, indem sie innerhalb der letzten zehn Jahre Mini-Atomwaffen ("Mini-Nukes") entwickelten. Groß ist offenbar die Versuchung, diese nun auch zu testen. Jetzt drohen die US-Regierung ebenso wie der französische Präsident Chirac dem Iran mit einem atomaren Erstschlag, um so angeblich zu verhindern, daß das iranische Regime sich die Besitzer von Massenvernichtungsmitteln zum Vorbild nimmt.

Daß auch Deutschland bis in die jüngste Vergangenheit Ambitionen zeigte, die in der Folge des Ersten Weltkriegs auferlegte Beschränkung in der Atomwaffen-Forschung zu beseitigen, zeigt sich nicht nur am Beispiel Garching. Auf der Ebene internationaler Vertragswerke werden beachtliche Verschiebungen deutlich. Seit 1990 das Kriegswaffenkontrollgesetz geändert wurde, ist es der Bundesrepublik nunmehr erlaubt, im "Rahmen der NATO" Atomwaffen-Forschung zu betreiben. Doch wo in Deutschland wird solche Forschung betrieben?

Am 12. September 1986 wurde bei einem Brand auf dem Gelände der GKSS in Geesthacht radioaktives Material freigesetzt. Immer mehr Fakten deuten darauf hin, daß es sich um einen Unfall bei Experimenten zur Entwicklung von Mini-Atombomen ("Mini-Nukes") handelte. Über Jahre hin wurde von Atom-Lobby, Behörden und Politik versucht, diesen Unfall zu vertuschen. Nach der für Leukämie typischen Latenzzeit von vier Jahren mußte ab 1990 in einem engen Kreis um die Atom-Anlagen eine eklatante Häufung von Leukämie-Erkrankungen überwiegend bei kleinen Kindern registriert werden. Eine Häufung von Leukämie-Fällen in dieser Konzentration ist bisher weltweit sonst nirgendwo beobachtet worden.

Durch international anerkannte Wissenschaftler einer Untersuchungskommission, mit Hilfe der atomkritischen Ärzte-Organisation IPPNW, der 'Bürgerinitiative gegen Leukämie in der Elbmarsch' und nicht zuletzt durch einen couragierten Dokumentarfilm im Auftrag des ZDF, gesendet am 2. April 2006 um 23.30 Uhr, kommt nun allmählich Licht ins Dunkel eines "Skandals, der in Deutschland seinesgleichen sucht" (Frankfurter Rundschau). Zeugen meldeten sich erstmals öffentlich zu Wort, die den Brand beobachtet hatten. Radioaktive Kügelchen, die sich an einer Vielzahl von Stellen um die GKSS fanden, erwiesen sich - nachdem sie mehrfach durch Institute in staatlichem Auftrag als völlig harmlos qualifiziert worden waren - als industriell gefertigt und in ihrer Zusammensetzung hochgefährlich.

Diese sogenannten Mikrosphären enthalten Plutonium, Americium, Curium und Thorium in Konzentrationen, die so in der Natur nicht vorkommen. Eine Untersuchung an der Minsker Sacharow-Universität durch den international renommierten Experten für Plutoniumverortung Professor Mironov ergab zudem, daß es sich weder um Fall-Out früherer oberirdischer Atomwaffenversuche, noch um Spaltprodukte aus der Wolke der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl handeln kann. Diese Mikrosphären sind mit einer Titan-Ummantelung versehen. Art und Aufbau der Mikrosphären verweisen darauf, daß sie aus einer Hybridanlage stammen, bei der Kernreaktionen zur Energiefreisetzung genutzt werden sollten. Wurden an der GKSS Experimente durchgeführt, die der Entwicklung von Mini-Atombomben dienten?

In der schleswig-holsteinischen Landesregierung ist das Sozialministerium für die Reaktorsicherheit zuständig. Die GKSS mit ihrem Forschungsreaktor fällt in dessen Zuständigkeit. Auf Anfrage erklärte die Pressesprecherin des Sozialministeriums Randy Lehmann, es seien keine weiteren Untersuchungen der an der Sacharow-Universität Minsk untersuchten Mikrosphären vorgesehen. Im übrigen sei die Übergabe von Proben von Seiten der Bürgerinitiative 'Leukämie in der Elbmarsch' sowohl dem Ministerium als auch der GKSS verweigert worden. Die Umweltschützer verweisen darauf, daß diese Kügelchen ohne großen Aufwand in der Umgebung der Atomanlagen zu finden seien. Im übrigen wurden die Proben, die an der Sacharow-Universität untersucht wurden, in Anwesenheit eines Notars genommen.

Das Kernforschungszentrum bei Geesthacht mit dem Tarnnamen GKSS, "Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt GmbH", ist bereits seit seiner Gründung in die Entwicklung von Militär-Technologie verwickelt. 1989 erschien eine Dokumentation mit dem Titel 'Atomforschung in Geesthacht - Schleichwege zur Atombombe?' Eine fünfköpfige Redaktionsgruppe deckte auf, daß die GKSS mit anderen Kernfoschungszentren zusammen eine Infrastruktur aufgebaut hatte, die Plutoniumwirtschaft im Labormaßstab ermöglichte. Der frühere Forschungsminister Volker Hauff (SPD) wird mit der Äußerung zitiert, es handele sich dabei um eine ausreichende Infrastruktur zum Bau einer Atombombe. Die Geesthacher Forscher beschäftigten sich demnach bereits seit den 50er Jahren mit Atombomben-Technologie.

Atomtransporte aus Geesthacht fuhren unter anderem direkt in die militärische "Wiederaufarbeitungsanlage" im französischen Marcule. Ein weiterer in dieser Schrift dokumentierter Transport erweist sich aus heutiger Sicht als weitaus brisanter: Im Zeitraum zwischen dem 15.9.1986 - also drei Tage nach dem Brand - und dem 14.9.1987 wurden "bestrahlte Brennstabsegmente" ins bayerische Karlstein verfrachtet (oder handelte es sich um Karlstein am Main, dem Sitz der KWU?). Von "Segmenten" ist in Transport-Protokollen sonst nie die Rede. Brennstäbe sind versiegelt und unterliegen der Spaltstoffkontrolle der IAEO. Auch der Zielort Karlstein ist als "Endlager" reichlich dubios. Eigentlich ein Fall für die Staatsanwaltschaft.

Gegründet wurde die GKSS 1956 von den Kernphysikern Erich Bagge und Kurt Diebner. Wer sich mit der Geschichte der Entwicklung einer deutschen Atombombe in der Nazi-Zeit befaßt hat, kennt diese Namen. Sie stehen neben Otto Hahn, Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker und Werner Heisenberg auf der Liste der zehn deutschen Kernphysiker, die von den Alliierten vom 3. Juli 1945 bis zum 3. Januar 1946 im englischen Farm Hall interniert wurden.

Kurt Diebner war von Beginn an Leiter der NS-"Uranprojekts" und Gründer einer Forschungseinrichtung in Gottow auf dem Gelände der Heeresversuchsstelle Kummersdorf. Im Herbst 1944 begann Diebner in Gottow mit einem neuen Reaktorversuch, in dessen Verlauf es zu einem Unfall kam. Die Umstände sind bis heute nicht eindeutig geklärt, aber es müssen bei diesem Unfall mehrere Mitarbeiter verstrahlt worden sein.

Nachgewiesen sind Versuche Diebners zwischen 1943 und 1944 mittels Implosion thermonukleare Reaktionen einzuleiten. Ein "Verfahren zur Verwertung der Fusionsenergie von Deuterium und Tritium mit Hilfe konvergenter, periodischer Verdichtungsstöße" hat Diebner nach dem Zweiten Weltkrieg alsbald zum Patent angemeldet (Patent 1414759). Diese später als ICF-Verfahren (Inertial Confinement Fusion oder Trägheitseinschlußfusion) bekannte Methode hat Jahrzehnte später bei der US-amerikanischen Entwicklung von Mini-Atombomben, den sogenannten Mini-Nukes, zum Durchbruch geführt. Forschungsschwerpunkte auf dem ICF-Gebiet existierten in den 80er Jahren nicht nur im GKSS, sondern auch im Kernforschungszentrum Karlsruhe, der GSI in Darmstadt und am IPP Garching.

1947 gründete Diebner in Hamburg die Firma Durag. Ab Mai 1955 meldete er auch gemeinsam mit Professor Erich Bagge zahlreiche Reaktorpatente an. Darunter befinden sich unter anderem Patente zum Schnellen Brüter sowie zur Plutoniumgewinnung und -separation. Zwei Patentanmeldungen erfolgten 1955 zusammen mit Dr. Friedwardt Winterberg zu thermonuklearen Bomben (Mini-Nuke, boosted weapon).

Am 4. März 1957 erschien Diebners Name in der deutschen Presse mit der Ankündigung, er habe das "Geheimnis der Kernverschmelzung" enträtselt. Das Nachrichtenmagazin 'spiegel' brachte am 20. März 1957 ein größerer Artikel hierüber, doch die wissenschaftlichen Erwartungen konnten nicht erfüllt werden. Die Erforschung der Fusion blieb dennoch weiterhin Diebners Spezialgebiet und führte zu weiteren Patentanmeldungen.

Erich Bagge arbeitete in der NS-Zeit in der "Gruppe Diebner", benannt nach dem Leiter des Kernforschungsreferats in Hitlers Heereswaffenamt, Dr. Kurt Diebner. Die mit großem Enthusiasmus vorangetriebene Aufgabe dieser Gruppe bestand in der Entwicklung einer deutschen Atombombe. 1939 war das Jahr, in dem der globale Wettlauf um den Erstbesitz der Atombombe begann. Von den Nazis wurde bereits Anfang 1939 der Präsidenten der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt und Mitglied im Reichsforschungsrat, Prof. Abraham Esau, mit der Organisation einer Geheimkonferenz beauftragt. Auf dieser Konferenz zum "Uranproblem", die in Berlin am 29. April 1939 stattfand, wurden eine Reihe von wichtigen Festlegungen getroffen. So wurden umgehend die in den böhmischen Gruben von Joachimsthal geförderten Uranerze der alleinigen deutscher Nutzung unterstellten. Das NS-"Uranprojekt" wurde ins Leben gerufen und deutsche Kernphysiker in Forschungsgruppen zusammengefaßt, um effektiv an der Entwicklung der Atombombe zu arbeiten.

Parallel arbeiteten im Nazi-Deutschland Forschergruppen um Paul Harteck an der Uni Hamburg (später in Celle: Isotopentrennung!), um Heisenberg und Döpel an der Uni Leipzig, um Bothe am Kaiser-Wilhelm-Institut für Medizin Heidelberg, und um von Weizsäcker und Wirtz am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin an derselben Zielsetzung. Das Heereswaffenamt beschlagnahmte in der Folgezeit das KWI in Berlin und setzte dort Diebner als Leiter ein. Ziel der ab 1939 im "Uranprojekt" koordinierten Forschergruppen war - wie eine Reihe erhaltener Unterlagen beweist - die Schaffung der technischen Grundlagen zum Bau der Atombombe. Bereits im März 1943 hatte die Gruppe um Harteck herausgefunden, daß durch die Hintereinanderschaltung mehrerer Zentrifugen die nötige Anreicherung von Uran-235 erreicht werden kann.

Bagge bestritt zwar in späteren Jahren gelegentlich, jemals etwas mit der Entwicklung der NS-Atombombe zu tun gehabt zu haben. Doch seine eigenen Schriften legen Zeugnis darüber ab, daß er eine zentrale Rolle bei dieser "kriegswichtigen Forschung" gespielt hatte. Zusammen mit Diebner veröffentlichte er 1957 ein Taschenbuch, in dem auch sein Tagebuch über diese Zeit veröffentlicht ist (Bagge/Diebner/Jay: Von der Uranspaltung bis Calder Hall, Reinbek 1957). Zwischen 1941 und 1943 entwickelte Bagge die Isotopenschleuse, ein Gerät zur Anreicherung des Urans bis zu einem bombenfähigen Grad.

Auch Erich Bagge faßte nach dem Zweiten Weltkrieg in der jungen Bundesrepublik schnell wieder Fuß. Bereits 1948 wurde Bagge zum Außerordentlichen Professor und Abteilungsleiter des Physikalischen Staatsinstituts in Hamburg berufen. Er gründet das Institut für Reine und Angewandte Kernphysik der Uni Kiel. Durch Professor Bagge bestand von Anfang an eine enge Verbindung mit dem Forschungsreaktor Geesthacht, der später durch die Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt (GKSS) als Trägerorganisation betrieben wurde.

Als Publikations-Organ gab Professor Erich Bagge die Zeitschrift 'Atomkernenergie' heraus. Mitherausgeber war Professor Kraut von der Bundeswehrhochschule in Neubiberg. Im erweiterten Herausgeberkreis sind die Namen Friedwardt Winterberg und Prof. W. Seifritz zu finden. Letzterer ein Schweizer Atomwaffenspezialisten vom Atomzentrum Würenlingen. Winterberg veröffentlichte in dieser Fachzeitschrift 1956 einen Beitrag, der technische Details verschiedener thermonuklearer Reaktionen behandelt und spezifische Kenntnisse von der Funktionsweise der Wasserstoffbombe verrät. Bei der Wasserstoffbombe handelt es sich um eine Atombombe, deren Wirkungsweise auf der Energiefreisetzung durch Kernfusion beruht.

Bagge unterhielt auch immer enge politische Kontakte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sicherte ihm sein Sitz in der Atomkommission Einfluß im Atomministerium. Er konnte sich zudem freundschaftlicher Beziehungen zu Franz Josef Strauß rühmen.

Neben Diebner und Bagge waren beim Aufbau des GKSS weitere Personen mit unrühmlicher Vergangenheit beteiligt. So Paul Harteck (auch er stand auf der Liste der zehn brisantesten deutschen Kernphysiker und gehörte während der NS-Zeit zur "Gruppe Diebner") und der zum Generaldirektor der AG Weser aufgestiegene Heinrich Schliephake, der 1944 als Direktor bei Blohm + Voss maßgeblich bei der Einrichtung eines KZ-Außenlagers mitgewirkt hatte.

Nachgewiesen werden können darüber hinaus Auftragsarbeiten der GKSS für die Bundeswehr in den 60er Jahren. Franz Josef Strauß, 1955 und 1956 Atomminister, von 1956 bis 1962 Rüstungsminister und von 1966 bis 1969 Finanzminister in einer "schwarz-roten" Bundesregierung bekannte in seiner Autobiographie stolz: Bereits 1958 hatten der deutsche, der französische und der britische Außenminister bei einem Geheimtreffen ein Abkommen zur geheimen Produktion von Atomwaffen unterzeichnet.

Die wissenschaftlichen Einrichtungen und Erkenntnisse der GKSS wurden insbesondere von der deutschen Industrie genutzt. Darunter befanden sich prominente Rüstungs-Konzerne wie MTU München, Rheinmetall, Rohde & Schwarz, HDW Kiel und das durch seine U-Boot-Blaupausen bekannte Ingenieurkontor Lübeck (IKL). Mehrfach arbeitete die GKSS auch direkt mit militärischen Einrichtungen zusammen, so mit den Bundeswehruniversitäten in Hamburg und München. In den 80er Jahren führte die Wehrwissenschaftliche Dienststelle der Bundeswehr für ABC-Schutz Bestrahlungsversuche in den Forschungsreaktoren der GKSS durch.

Im November 2004 äußerte der Münchner Strahlenmediziner Edmund Lengfelder, Mitglied der Leukämie-Kommission, gegenüber der 'Süddeutschen Zeitung' (2.11.2004) den Verdacht, daß es sich bei den gefundenen Mikrosphären um PAC-Kügelchen handele. Die Bezeichnung PAC leitet sich ab von den drei Isotopen Plutonium, Americium und Curium. Solche Kügelchen wurden als Bestandteile der Brennstoffkugeln des Hochtemperaturreaktors (THTR) in Hamm-Uentrop produziert, der nach nur zweijährigem Betrieb im Jahr 1989 stillgelegt werden mußte.

Die im THTR eingesetzten Brennelementkugeln mit einem Durchmesser von rund 6 Zentimeter enthalten jeweils mehrere tausend PAC-Kügelchen. Diese oder ähnlich aufgebaute Mikrosphären könnten - so Lengfelder - auch benutzt werden, um damit unter Laser-Beschuß nukleare Mini-Explosionen auszulösen. Etlichen Physikern aus dem Umfeld des GKSS veröffentlichten Publikationen in Fachzeitschriften, die ihr Interesse an eben solchen Experimenten belegen. Lengfelder vermutet, daß es am 12. September 1986 bei solchen illegalen Experimenten zu einem schweren Unfall kam. Ein solcher Hintergrund des Unfalls wäre ein plausibles Motiv für die hartnäckige "Mauer des Schweigens" (ZDF). Darüber hinaus ist es naheliegend, daß mit einem solchen Skandal 1986 in Deutschland - nur ein halbes Jahr nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl - ein tatsächlicher Ausstieg aus der Atomenergie, wie er in Italien zu jener Zeit realisiert wurde, auch in Deutschland besiegelt gewesen wäre. "Das Geständnis eines Unfalls (...) hätte den Atomenergie-Konzernen das Geschäft vermutlich auf Dauer verdorben", so die 'Frankfurter Rundschau'.

Ein weiterer Fund bestätigt die Vermutung Lengfelders: Der Berliner Physiker Sebastian Pflugbeil von der 'Gesellschaft für Strahlenschutz' stieß auf Stasi-Dokumente über bundesdeutsche Nuklearforschungen. In diesen Unterlagen der Abteilung 5 der Hauptabteilung XVIII von 1987 ist tatsächlich von "Mininukes" die Rede, an denen in der BRD gearbeitet werde und die man mit Hilfe eines Röntgen-Lasers zur Explosion bringen könne. Darin heißt es: "Interessanterweise sind in der letzten Zeit die Erfolg versprechendsten Fusionskonzepte in einer ganz anderen Richtung angelegt worden", die ergeben haben, daß bei "Fusions-Fissions-Kügelchen eine andere Anwendung wesentlich interessanter ist". Das werde "durch die Zielrichtung der US-amerikanischen Atompolitik unterstützt", bei der "das Streben der Kernwaffenforschung eindeutig zu kleineren und leichteren Kernladungen (...) geht". Weiter ist in diesem MfS-Dokument die Rede von Kügelchen mit Abmessungen im Millimeter- bis Zentimeter-Bereich, die gigantische Sprengstärken entwickeln. Gegen diesen Dokumenten-Fund des früheren DDR-Bürgerrechtlers Pflugbeil wird auffallend schnell das Totschlag-Argument in Stellung gebracht, sämtliche Stasi-Unterlagen seien allein zur Desinformation produziert worden.

Der Brand in der GKSS war nicht der einzige größere Unfall in jener Zeit, der unter den Teppich gekehrt werden sollte. Im Januar 1987 ereignete sich eine Explosion im NUKEM-Werk in Hanau, die nicht völlig vertuscht werden konnte. Nach offiziellen Angaben wurde bei der "Panne" lediglich eine Person durch Freisetzung von Plutonium aus einer kleinen Probe kontaminiert. Laut Aussagen eines mit der Untersuchung der Betroffenen betrauten Wissenschaftlers seien jedoch tatsächlich 36 Arbeiter einer Strahlendosis weit über dem zulässigen Grenzwert ausgesetzt gewesen. Viele dieser Arbeiter seien heute an Krebs erkrankt, doch sie würden nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil sie um ihre Betriebsrente fürchteten.

Als das von der Explosion zerstörte Gebäude in Hanau 2003 abgerissen und nach den entsprechenden Entsorgungsrichtlinien abgetragen wurde, war die Beteiligung der örtlichen Behörden unvermeidbar. NUKEM-Ingenieur Paul Börner äußerte während dieser Arbeiten gegenüber einem Beamten: "Jetzt, wo es verjährt ist, kann ich es ihnen ja sagen: Das ist das Gebäude, das uns damals hochgegangen ist." Protokolliert ist diese Aussage in den Akten der Hanauer Staatsanwaltschaft. Anfang 1987 war Joseph Fischer "Umwelt"-Minister in Hessen. Laut Zeugen war er vom Ausmaß des Unfalls in Hanau, sowohl von den Hintergründen als auch von den Folgen, umfänglich informiert. Auch er hielt dicht.

In der Umgebung der Unfallstelle in Hanau fanden sich ebenfalls ominöse Brennstoffkügelschen. Im Unterschied zu jenen in der Umgebung von Geesthacht hatten sie jedoch keine auffällige Häufung von Leukämie-Fällen zur Folge. Wurde in Geesthacht und in Hanau an verschiedenen Konzepten zur Entwicklung der Mini-Atombombe geforscht? Eine genauere Untersuchung der verschiedenen Mikroshären mit Durchmessern von 5, 20 und 50 Mikrometern hätte längst darüber Aufschluß geben können. Doch eine Aufklärung konnte bislang von einer gemeinsamen Front aus Atom-Mafia, Behörden und Politikern jeglicher Couleur blockiert werden.

Klaus Schramm

Anmerkungen

Siehe auch unsere Artikel:

Atombomben-Experimente in Deutschland?

Am 12. September 1986... (3.04.06)